多様性に関する話題が絶えない近年。LGBTQなどの性的マイノリティや発達障がいがある人々など、これまで注目されにくかった存在にもスポットライトが当たるようになってきました。

とはいえ、学校や職場など社会の中で、多様性が当たり前に尊重されている状況とはまだまだ言えません。周りの人々の無意識の行動が誰かを傷つけてしまうこともあります。その1つが「言葉」。私たちが何気なく使っている言葉の中には、人を傷つけたり、生きづらくさせたりするものも……。

いったいどんな言葉が思いがけず相手を傷つけてしまうのか、どうすれば気付くための「アンテナ」を持てるのか、「その言葉はちょっと……」と思ったときにどう対応したらいいのか。学校の先生に向けた「言葉」のワークショップに取り組んでいる教育コーディネーターの武田緑さんに、こういった疑問の数々を投げかけてみました。

「多様性に配慮した言葉」を使えているか?

――学校の先生向けに「言葉」のワークショップをされているということですが、人を傷つけてしまう可能性のある言葉とはどんなものがあるのでしょうか?

前提として、人を傷つけるかどうかは言葉だけで判断できないところもあります。相手との関係性や話の文脈によって、同じ言葉でも相手を傷つける場合とそうでない場合があるので。

それらを踏まえ、ワークショップでは特定の言葉を取り上げて、「人を傷つける可能性があるから、これらの言葉を全部禁止にするべき」と、一方的に伝えることはありません。単純な言葉狩りになっては反発もあるでしょうし。

その言葉がどんな意味を持つのか、その言葉を聞いている中にどんな人がいる可能性があるのか。ワークショップでは、グループみんなで他の視点から見た意見を出し合い、考えてもらうようにしています。

――具体的には、どのようなワークショップを行っているのでしょうか?

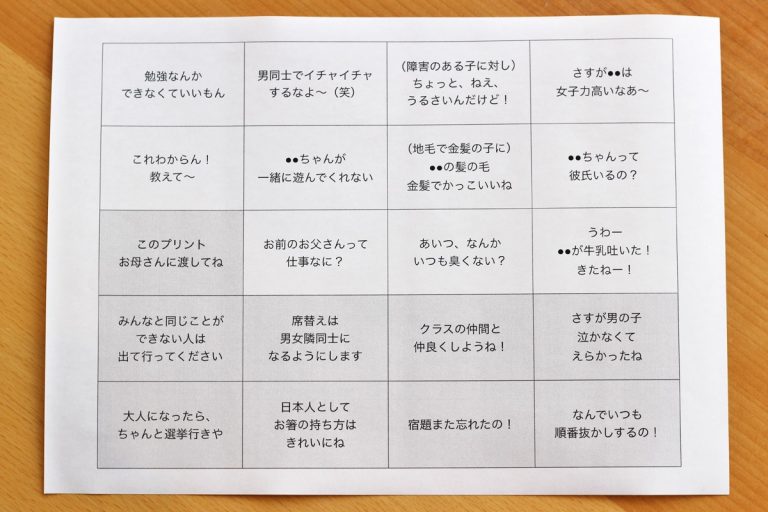

学校で飛び交っているようなさまざまな言葉を記載したカードを見ながら、グループでそれぞれの言葉の持つ意味を話し合ってもらいます。誰にとっても問題のない言葉は青信号、状況によっては注意が必要かもしれない言葉は黄色信号、人を傷つけてしまうであろう言葉は赤信号として分類していきます。

青・黄・赤信号の言葉を決めた後は、黄・赤信号とした言葉を子どもが使っているのを聞いたときの対応や相手を傷つけないような異なる伝え方を考えてもらいます。このワークに正解は作っていません。ただ、話し合いが終わってから、私が「この言葉はこういうふうに考えられますよね」と意図を解説することもあります。

ちなみに、この中で気になる言葉ってありますか?

――僕は、「さすが●●は女子力高いなぁ〜」があまり好きじゃないです。「家事力」や「気配り」と言えばいいじゃないか、と。

そうそう。確かに「女子力高い」と言われてうれしい女性もいるかもしれませんが、その言葉の背景には「女性は家事ができる、気配りができる存在であるべき」というジェンダーの規範がある。それって、女性だけに家事や気配りをすることを強いる社会環境を助長している可能性はないでしょうか。

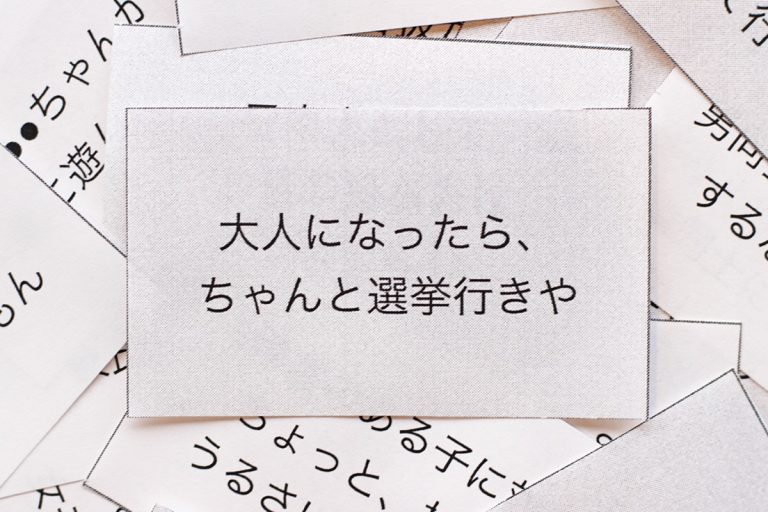

では、先生が子どもに対して「大人になったら、ちゃんと選挙行きや」と言うのはどうですか?

――黄色信号ですかね。行く・行かないは個人の勝手なので、半ば強制するような言い方はちょっと違うかなと。

そういう視点もありますね。私がこの言葉を入れた意図は、日本の選挙権を持つのは日本国籍の人だけだからです。もし外国籍の子がクラスにいる場合、その子の存在を無視することになってしまいます。

私も昔、SNSで「みんな選挙行こうよ」と発信したことがあるのですが、在日コリアンの友人から「私は選挙権がない」と返信されたことがありました。それ以来、行きたくても選挙に行けない人もいることも踏まえて、「選挙権がある方は、選挙へ行きましょう」と言うようにしています。

――なるほど、少し言い方が違うだけで、そこに配慮が生まれるんですね。ちなみに、先生から子どもに言う「なんでいつも順番抜かしするの!」はどうでしょう。ただ注意しているだけに聞こえるのですが。

順番を守るように指導するのは、一見問題ないように思えます。でも例えば、多動性・衝動性の高い発達障がいのある子どもの場合はどうでしょう。良くないと頭では分かっていても、その場になると歯止めがきかないケースもあります。

その場合、注意だけでは改善は難しいので、順番を守るための具体的な仕組み作りや手立てを考えないといけません。そうしないと、その子の中に「いつも怒られる」という事実だけが降り積もって、自己否定感が強まってしまいます。

――先生側の対応の仕方も、いろいろなパターンが考えられますね。

そうですね。「男同士イチャイチャするなよ」と笑うことは、同性愛者にとっては非常に傷つくことですし、「彼氏/彼女作らないの?」は異性愛を前提にした質問なので、カミングアウトできない環境を強めることになります。

これらの言葉は子ども同士ではよく使うものですし、別に悪気があって言っているわけではありません。ただ、もし周りでそういう言葉が使われているのを聞いたら、「こういう言い方で傷つく子がいるかもしれない」と考えたり、「あの子は母子家庭だけど、今、お父さんのこと聞かれてたな。平気かな」と気にかけたりすることが大切なんじゃないかな、と。学校でいえば、子どもの背景にいかにアンテナを立てられているかが重要です。

黄信号の言葉に出合ったら、どう対応すればいい?

――実際に黄色信号の言葉だと感じたときに、どう対応すればいいのでしょうか?

自分がその言葉で傷つく当事者である場合も、そうでない場合もあるでしょうし、その場の状況によっていろんな対応の仕方が考えられるので、一括りには言えません。例えば、友達に「その言葉は使わないでほしい」と言えても、会社の上司や取引先の人にはきっと言いづらいでしょう。

常に「ダメ」と言うべき、言えないといけないと考えるとしんどくなってしまうので、まずは自分ができる対応をしていくのが良いかと思います。

――ハッキリ「ダメ」と言う以外には、どんな対応が考えられますか?

あえてポジティブに切り返すという方法もあります。例えば、私は被差別部落(※)出身なのですが、私を当事者とは知らずに「部落って怖いよね」と言われたことがあります。そのときは、「私、そこで生まれ育ちましたけど、子ども時代は楽しかったですよ」と返しました。

【※】歴史的に差別を受けてきた地域。社会的差別や偏見はいまだに解消されていない。

ほかにも、冗談っぽくチクッと言う、少なくとも嘲笑には乗っからない、その場でその人には言えなくても、あとでイヤな気持ちになったことを周囲の言える人に伝えるなどの方法も考えられます。

――なるほど。確かにあまり強く言い過ぎると、「めんどくさいヤツ」と思われそうですよね。

それも変な話ですけどね。往々にして負担がかかるのは、マイノリティなんですよ。マジョリティの発した言葉に傷ついたとき、マイノリティは「なぜ傷ついたのか」を説明しないといけなくなる。それも1、2回の話じゃなくて、人生の中でそのやりとりを何度も繰り返すんです。しんどいですよ。

もちろん、ダメなものはダメと伝えるのは社会変革する上では必要です。でも、それってすごく大変で、精神的に疲れてしまうこともあります。

ですので、ひとまず自分の安心・安全を考えて、不快な言葉を使う人とそもそも付き合わないようにするのも1つの手です。子どもにとっての学校など小さなコミュニティの中ではそれが難しいところもあります。とはいえ、一定の距離を置いてみたり、外のコミュニティへのつながりを持ちに行くようにしたりするだけでも、全然違うと思います。

――自分の属性にどのくらい自信が持てるかで、対応の幅も変わってきそうですね。

そうですね。ただ、自信を持ちづらい環境に置かれていること自体が、マイノリティの生きづらさでもあるんですよね。だから、私はマイノリティに対して「自信を持つべきだよ」と伝えるよりも、マジョリティに対して「自信を持ちづらくさせるような環境を変えましょう」と伝える方が良いと考えています。

想像力と知識は、相互に高まっていく

――黄・赤信号の言葉に気付くための「アンテナ」を持つには、どうすればいいのでしょうか?

大きく分けて2点あります。1つは、相手が何を考えているのか、どんな気持ちなのか背景を想像してコミュニケーションをとること。もう1つは、人間の多様性についての記事を読んだり、映像を観たりして知識を付けていくこと。

想像力を持って接していれば、「この人ならわかってくれそう」と思われて、カミングアウトを受けたり、相談されたりする機会も増えていきます。その結果、情報が集まりやすくなって知識も増えていく。そして、より相手を理解しやすくなって、さらに想像力も高まっていく。この好循環に入ることが、鍵となります。

――想像力と知識は相互に高まっていくわけですね。でも想像力を持って接しようとしても、ふと人を傷つける言葉を使ってしまうときもありませんか?

それはもちろん私もあります。言ってしまったことは元には戻せないので、傷つけてしまったのではないかと気がついたら「さっきの言い方、良くなかったよね」と謝ればいい。その場で謝れなかったとしても、次からは気を付けていくのでもいいのかなと。

個を尊重することが、多様性につながる

――アンテナを持つ人が増えれば、いろんな人が生きやすい社会になると思います。アンテナを持つ人を増やすためにはどうすれば?

まずは自分ができる範囲で、言い方を変えてみましょう。例えば、居酒屋でサラダを取り分けたときに「女子力高い」と言われたら、私は冗談っぽく「女子力ちゃう、気遣い力やで」と返す(笑)。

――ユーモアを交えて言えば、その場の空気も壊さずに済みますね。

本当はハッキリと「その言葉はダメ」と言えると良いのかもしれませんが、その時々の立場や関係性もあるので、難しいですよね。

あとは自分の経験を一般化しないよう心がけるとか。もし自分の出会った中国人の1人がはっきりとものを主張するタイプだったとしても、その1人を一般化して、「中国人は全員、自己主張激しいよね」と言ってしまうと、それを聞いている人の中に偏見が生まれる可能性もありますよね。

――自分自身がアンテナを張りつつ、できることから始めていくことが大切なんですね。最後に、教育分野で活動されている武田さんが目指す社会を教えてください。

誰もが「自分」を生きられる社会になればいいなと思っています。いろんな背景や価値観、属性を持つ人が「自分は自分でいていいんだ」と思って生きられるようにしたい。

いろんな個を大切にすることは、おのずと多様性をどう扱うかという話にもつながります。私はこれからも、個が尊重される学びの場を広げていけるような活動をしていきたいです。

(企画・取材・執筆:野阪拓海/ノオト 編集:鬼頭佳代/ノオト)

取材協力

武田緑さん

教育コーディネーター/人権教育・シティズンシップ教育ファシリテーター。民主的な学び・教育=デモクラティックエデュケーションを日本中に広げることをミッションとして、教育関係者向けの研修の企画運営、現場の課題解決のための伴走サポート、教材やツールの開発・提案、キャンペーンづくりなどに取り組む。

※本記事はWebメディア「クリスクぷらす」(2018年10月9日)に掲載されたものです。