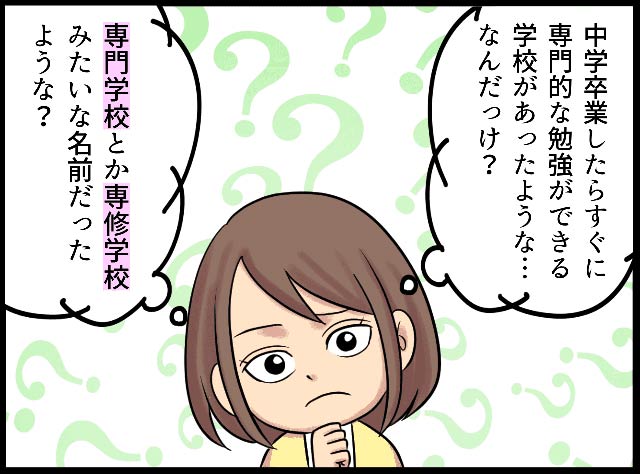

「高等専門学校」「高等専修学校」「専門学校」は、名称が似ていますが、対象年齢や、修業年限なども違うため、それぞれ全く違う学校の種類なんです。

名称がまぎらわしいので、何がどう違うのかよく分からないという人は多いのではないでしょうか。

ここではそれぞれの定義や違いを簡単にわかりやすく解説していきます。

この記事でわかるポイント

- 中学卒業後に進学できる学校は、全日制高校・通信制高校・定時制高校・高等専門学校・高等専修学校の5つがある。

- 中学卒業後に専門分野を学べる学校には、高等専門学校・高等専修学校・通信制高校がある。

- 将来、大学に進学できる学校は、全日制高校・通信制高校・定時制高校・高等専門学校・高等専修学校(3年制)。

中学卒業後の進路というとは、普通科の全日制高校をイメージする人が多いかもしれませんが、進路はそれだけではありません。早い段階から色々な技術や専門分野をが学べる学校で、自分の興味関心を育ててみるのもひとつの手段です。

現在、通信制高校にも専門コースが設置されている学校も増えています。自分が取りたい資格、自分のやりたいこと、なりたい姿を基準にしながら、進路を考えてみてくださいね。

高等専門学校・高等専修学校・専門学校の違い比較表

高等専門学校・高等専修学校・専門学校の違い

| 高等専門学校 | 高等専修学校 | 専門学校 | |

|---|---|---|---|

| 進学できる人 | 中学卒業者 | 中学卒業者 | 高校卒業者 (高卒認定も可) |

| 学校教育の分類 | 高等教育 | 中等教育 | 高等教育 |

| 卒業年限 | 5年 | 1年〜3年 (3年制が多い) |

1年〜4年 (2年制が多い) |

| 学校数(小ー多) | ● | ●● | ●●●●● |

| 卒業後に得られる 資格や称号 |

准学土 | 高校卒業と同等資格 (3年以上の場合) |

2年制以上:専門士 (4年制以上:高度専門士) |

「高等専門学校」「高等専修学校」「専門学校」は、比較表のように多くの項目で違う点があります。特に注意したいのは、進学できるタイミングの違い、そして卒業後に得られる資格の違いです。

それぞれを詳しく紹介する前に、まずは学校教育の前提条件をおさらいしておきましょう。

学校教育の分類

学校教育は発達段階に応じて分類され、一般的に初等教育、中等教育、高等教育の3段階に分かれています。それぞれに該当する教育機関は以下の通りです。

- 初等教育:小学校

- 中等教育:中学校、高等学校、高等専修学校(専門学校高等課程)

- 高等教育:高等専門学校、専門学校(専修学校専門課程)、短期大学、大学、大学院

高等専修学校は中等教育、高等専門学校と専門学校は高等教育と分かれているんですね。

中学卒業後に進学可能な学校

義務教育である中学校を卒業した後の進学先には、次の5つがあります。

- 全日制高校

- 通信制高校

- 定時制高校

- 高等専門学校

- 高等専修学校

みなさんがよく知る「高校」以外にも、「高等専門学校」「高等専修学校」という進学先がありますね。

ここで注意したいのは、「高等専門学校」は、中学卒業後すぐに、高等教育を受けられるという点です。同じ高等教育でも、「専門学校」には中学卒業後すぐには進学できない点も抑えておきたいポイントです。

専門的な技術や実践的な職業教育がある専修学校

「高等専修学校」と「専門学校」は、「専修学校」というものにカテゴライズされています。

専修学校とは、都道府県知事の認可を受けて設置される教育機関で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とする学校です。

実践的な職業教育などで、多岐にわたる分野でスペシャリストを育成しており、種類が3つに分かれているのも大きな特徴です。

専修学校の3つの課題の比較

| 課題名 | 入学資格 | 学校の名称例 |

|---|---|---|

| 高等課程 | 中学校卒業者 | ○○高等専修学校 ○○専修学校(専門学校)高等課程 |

| 専門課程 | 高等学校卒業者 | ○○専門学校 ○○専修学校 専門課程 |

| 一般課程 | 学歴・年齢等問わず | ○○専修学校 |

課程名補足

- 高等課程:中学卒業者対象(卒業者は「大学入学資格」取得)

- 専門課程:高校卒業者対象(卒業者は「専門士」の資格取得)

- 一般課程:学歴・年齢を問わない(卒業者に対する資格は特になし、教養を高める目的が強い)

「高等課程」のある学校、つまり中学校を卒業後すぐに進学できるのが「高等専修学校」。 高校を卒業してからしか進学できない、「専門課程」のある学校が「専門学校」です。

また、以下のような呼び方をするため少しややこしいのですが、参考にしてください。

- 専修学校高等課程=高等専修学校

- 専修学校専門課程=専門学校

高等専修学校とは?(中学卒業者の進学先)

高等専修学校(専修学校高等課程)とは、中学校卒業者を対象とした専門知識を学ぶことができる中等教育機関で、現在約400校、約3万6000人が学んでいます(H30年度学校基本調査)。

高等専修学校は、高校と同じように中学校卒業後の進路のひとつで、修業年限は1〜3年(3年制が多い)となっています。

工業、農業、医療、衛生(調理、理容、美容)、教育・社会福祉、商業実務、服飾・家政、文化・教養など文部科学省で定められた8分野を専門的に学ぶことができ、高校の枠に収まらない多様な教育が行われています。

高等専修学校から大学進学はできる?

3年制の高等専修学校のほとんどは大学入学資格付与校といって、卒業後に大学へ進学(大学入学資格を取得)することができます。卒業者には一般的な高校と変わらない進学先、就職先があるようです。

ただ、1年制、2年制の高等専修学校では大学入学資格が得られないため年数は注意が必要です。

また、3年制の高等専修学校の中で通信制高校と提携している学校は、技能連携校となっているため、高等専修学校の卒業資格と通信制の高等学校の卒業資格も同時に取得することが可能です。

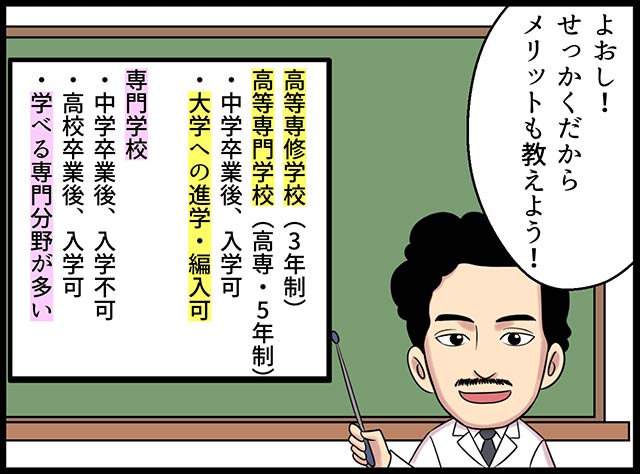

専門学校とは?(高校卒業者の進学先)

専門学校(専修学校専門課程)は、高校卒業者を対象とした専門知識を学ぶことができる高等教育機関で、現在は全国に約2800の学校があり、60万人以上が学んでいます。

高等専門学校や高等専修学校と比べると、対象者の年齢が上がるほか、学べる専門分野が多岐に渡る点も違いとして挙げられます。修業年限は1〜4年ですが、2年制が多くなっています。

なお、2年間(医療系では3年、4年間の専門学校もある)の過程で授業を合計1,700時間を終了すると、大学へ3年生として編入する資格がもらえます。なお、卒業者は2年制以上で「専門士」、4年制以上で「高度専門士」の称号を取得できます。

高等専門学校(高専)とは?(中学卒業者の進学先)

高等専門学校(以降、高専)は、中学校卒業者を対象とした専門知識を学ぶことができる高等教育機関です。略して「高専(こうせん)」と呼ばれることが多くなっています。

現在、全国に国立、公立、私立合わせて57校あり、約6万人の学生が学んでいます。

高専で学べる専門分野は、工業分野と商船分野の2分野で、現場で即戦力となるエンジニア(技術者)の養成が目的となっています。

修業年限は5年で、卒業者には准学士の称号が付与されるほか、本科の教育終了後にさらに2年間、専門的に学ぶ専攻科に進学することもできます。

高等専門学校(高専)の進路

高専は、中学卒業時点で工業系に進むことを決めるため、専門分野が合わないとなると辛くなる可能性や、工業系以外の進路には進みにくいなどのデメリットもあります。

ただ、3年次修了者には大学入試資格が認められているため、その時点で進路変更することも可能です。

なお、そのまま工業系に進む場合、卒業後の就職率は非常に高く、国立高専卒業生の就職率はほぼ100%となっています。

高等専門学校(高専)と高校の違い

高校は、中学校と高等専修学校(専門学校高等課程)と並ぶ中等教育機関です。

一方高専は、専門学校(専修学校専門課程)、短期大学、大学、大学院と並ぶ高等教育機関です。中学卒業後の15歳という早い段階から高等教育を受けられるのは、高専だけとなっています。

高校が社会に出る前の一般的な教育が行われるのに対して、高専では技術者になるために実習を含む専門教育が行われます。また教員免許を持った教師が教える高校とは異なり、高専では専門科の博士号を持った教員が授業を行っています。

なお、高専では5年間の中で一般教育と専門教育を一貫して学びます。そのため、高校卒業後に短大や専門学校へと進学した場合と比べても、専門知識の量は多く得られることになります。

高等専門学校の偏差値はどれくらい?

高専は、各都道府県に1~2校しかなく、高度な専門分野を学ぶ学校のため、入試倍率や偏差値も高いのが特徴です。多くの高専が偏差値50以上で、一般的な高校よりも高い傾向にあります。

また、どの高専を卒業しても社会からの評価はあまり変わらず、高専卒として一定に評価されることが多いようです。

進路の選択肢はさまざま

「高等専門学校」「高等専修学校」「専門学校」の違いが、なんとなくでも分かったでしょうか?

3つの中で、中学卒業後に進学できる学校は、「高等専門学校」「高等専修学校」。この他に、専門分野を学べる進学先には、通信制高校もあります。

自分の希望する進路を実現できるよう、それぞれの学校の特徴をしっかりチェックしてくださいね。

この記事の動画

この記事を書いたのは

通信制高校ナビ編集部

「一人ひとりに最適な学校探し」をテーマに、さまざまな進路選択を考える生徒さん、親御さんに向けて、よりたくさんの選択肢を提供できるよう、通信制高校、サポート校に関連する情報を発信しています。